近日,我院“镌刻千年·匠心传习”实践团队在许庄社区文化活动中心开展非遗情境德育课堂,通过雕版印刷技艺展示、沉浸式体验与创新转化三大模块,让百年非遗在青少年心中生根发芽。

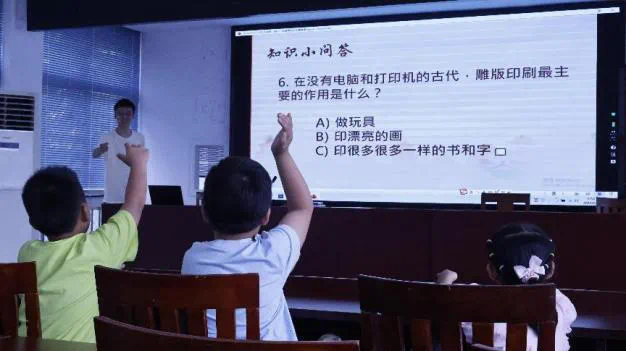

“在没有电脑和打印机的古代,雕版印刷的主要作用是什么?”许庄小学的孩子们争先恐后地举起双手回应志愿者陆旭的问题,“为了印很多一样的书和字!”现场洋溢着热情的气氛,教院学子们带来的这堂“非遗文化情境德育课堂”开课了。

志愿者陆旭播放了一段专门讲述雕版印刷历史的视频,视频呈现敦煌藏经洞《金刚经》雕版特写,0.2毫米刻痕引起学生惊叹。当画面出现工匠汗滴落在梨木板上的特写时,孩子们目不转睛,被穿越千年的工匠精神所深深震撼。当画面给到非遗传承人邓清之的时候,传承的力量与匠心的不易更是感动了在场的每一个孩子。

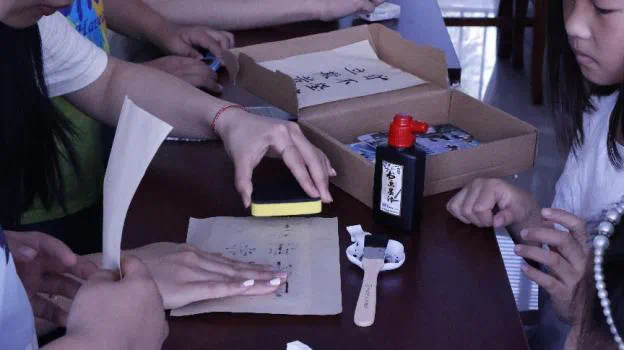

成功调动起了孩子们的兴趣之后,团队成员们取出准备好的工具,与孩子们一同亲手刷印,零距离触摸古老技艺的温度与智慧。松烟墨香氤氲开来,将刻好的活字置入版中之后,蘸墨的刷子先在瓷盘边缘刮过三下——这是刚学的“三匀法”——待墨汁在鬃毛间均匀晕开,才悬腕扫向雕版。第一刷墨色太浅,“亭”字右半若隐若现;第二刷又因用力过猛洇出墨团。当第三次提腕时,棕刷轻抚版面,墨汁精准填满笔划凹槽。孩子们屏息按住宣纸,棕刷扫过木雕版的刹那,《兰亭序》的墨迹便渐次显现。“王羲之的字活过来了!”孩子们纷纷抬头向指导的志愿者陈怡萍求证:“唐朝人也是这样拓字的吗?”她讲解道:“没错,唐代匠人刻这类细笔需换三把刀,一天可能只能刻下50个字。”看着自己亲手刷印出的墨字,孩子们的脸上露出了灿烂的笑容。

此时,先前退场的志愿者陆旭身着演出服装再次回到课堂现场,带着孩子们以角色扮演的方式重现了毕昇发明活字印刷术的历史情境。在情景剧中,孩子们扮演刻工,面对缓慢的工作效率与监工的打压,想出了用活字排版的方式来印刷的方法。这场叫做“泥火生字”的微剧场将孩子们带入了那段尘封的历史,将非遗文化的厚重与匠心传承的责任自然渗透到孩子们的心中。

在活动的尾声,孩子们举起自己刷印的文字与团队成员一同合影。本次活动成功融合了非遗文化传承、情境化德育实践与专业科普助力,不仅普及了宝贵的文化遗产知识,更在动手实践与情境体验中有效激发了参与者对传统技艺的热爱、对工匠精神的敬仰,以及对守护文化根脉的责任感,是一次富有成效的文化传承与德育实践。团队负责人王汉妮在活动总结时谈道:“历史情景剧是我们为内化非遗文化保护意识与优秀传统文化作出的答案,将技艺转化为可触可感的德育载体,在儿童的成长中培植一份持之以恒的匠心,进而让千年的非遗文化焕发新的生命力。”