近日,我院“匠心传承,雕印未来”实践团队以扬州雕版印刷非遗保护与教育实践为主题,开展了“博物馆研学筑基+社区课堂传习”系列活动。团队成员先赴扬州中国雕版印刷博物馆系统研习技艺脉络,再将所学转化为生动课程,在许庄社区文化活动中心带领青少年亲历雕版印刷的完整流程,让千年非遗技艺在动手实践中焕发新活力。

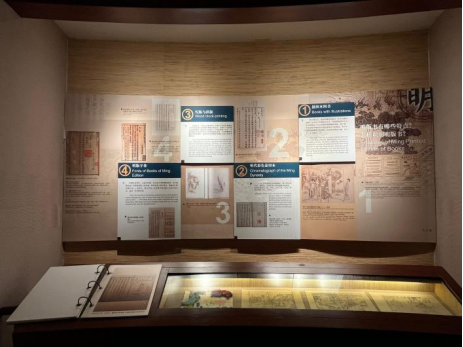

为让社区课堂更具专业厚度,团队成员莫璟妍与曹亦菲提前前往扬州中国雕版印刷博物馆研学。她们沿着时间轴线梳理雕版印刷的发展轨迹,从早期简单刻版到成熟工序,从唐代的梨木选材到清代的套色工艺,详细记录不同时期的技术特征与材质演变。

在静谧的展厅中,她们系统研习了这项世界级非物质文化遗产的工序流程,重点记录下"写样、雕刻、刷印、装帧"四大核心工序的技术要点。展区内不同朝代的雕版实物,也让她们直观感受到刀具力度与木纹走向的微妙关联,这些观察都转化为后续课堂的鲜活素材。

“千年前的书籍,就是用这样的方法一页页印出来的。”许庄社区文化活动中心的课堂上,志愿者吴学睿结合博物馆研学资料,用图示展示雕版印刷的完整流程。从木材打磨到文字雕刻,从油墨调配到纸张拓印,每一个步骤都讲解得细致入微。当讲到雕刻与刷墨的关键技法时,孩子们的目光紧紧锁定在课件上,跃跃欲试的神情写满期待。

课堂核心环节“从刻到印”的体验在孩子们的期待中正式开始。吴学睿先示范刻制技法:“握木签要像握铅笔一样稳,沿着线条外侧慢慢用力,力度太轻刻不出痕迹,太重就会把泡沫板戳破哦。”她以“福”字为例,讲解如何沿线条用木签刻画,“大家看,这样刻出来的笔画才会流畅完整。”

韩瑾瑜同学刚开始刻制时,木签总不听使唤,线条要么歪歪扭扭,要么深浅不一。“别着急,想想古人刻一块版要练习好几年呢。”一旁的志愿者雷蕾蹲下身,握住她的手调整角度,“你看,手腕稳住,让木签自然向下用力,跟着线条走。”在雷蕾的指导下,韩瑾瑜刻出的“点”“横”渐渐规整,一个个完整的笔划成型。

印刷环节更是充满惊喜。孩子们用毛刷蘸取红色油墨,在雕版上均匀涂抹,再轻轻铺上宣纸,用墨辊来回扫动。当揭开宣纸的瞬间,红色的文字与图案跃然纸上,墨色均匀,笔画分明,引来孩子们阵阵惊叹。

活动尾声,孩子们与志愿者一同展示作品,阳光下,一张张宣纸上的红色墨迹深浅交织,既有稚嫩的笔触,又藏着专注的力量。这些带着温度的作品,不仅是雕版技艺的小小见证,更成了孩子们与千年非遗最亲近的连接。

此次实践活动,通过博物馆研学赋予内容专业深度,依托社区课堂让文化传承变得可触可感。孩子们在动手实践中,不仅亲身体验了雕版印刷的完整流程,更在一次次调整握签角度、控制刷墨力度的尝试中,悄然领会了“精益求精”的工匠精神。当古老技艺遇上童稚指尖,不仅让千年非遗焕发了新的生机,更在青少年心中播撒下文化认同的微光,为传统技艺的当代传承注入了鲜活的力量。