红色寻访 青春铸魂

近日,我院严睿同学作为南通非主城区红色文化调研队如东分队一员,与其他三名队员走进如东红色场域,将“田野调查+理论研究+育人实践”经验转化为青年思政教育课堂,开展红色文化寻访实践。

四人在马塘革命纪念馆玻璃展柜前,细看游击队作战记录,字里行间是“宁愿站着死,决不跪着生”的决绝。工作人员结合“马塘保卫战兵力部署”手绘地图,讲述先辈以少胜多的战史。三小时内,他们摘录23处无名战士事迹,拼凑烽火岁月记忆。

接着,团队又前往了如东县革命烈士陵园。纪念碑矗立园中,碑墙刻满烈士姓名,其中最小者仅16岁。调研队员拾级而上,在碑墙前驻足,松柏环绕间,风过林叶作响,仿佛是与先烈的“静默对话”。

在中共如东第一支部纪念馆,这支小队通过“支部诞生”展区史料,了解1928年如东首个党组织成立场景。泛黄的入党申请书复印件上,“为共产主义事业奋斗”的字迹清晰如初。他们记录下支部组织农民运动、发展党员的历程,体会早期共产党人在黑暗中播撒革命火种的不易。

为了更加全面地了解当地的革命文化,团队又来到丰利镇五义纪念碑。当地老党员周爷爷讲述1947年五位村民为保护新四军伤员,面对敌人刺刀守口如瓶的事迹。队员们蹲在碑座旁,用相机拍下“义薄云天”刻字,将这份“精神接力”铭记于心。

随后,调研小组前往苏中四分区反清斗争纪念馆,在“江海人民抗倭反清斗争年表”前驻足。从明代抗倭、近代反清到抗日战争,如东红色基因的深厚积淀逐渐清晰。他们用思维导图梳理“江海革命文化”发展节点,系统厘清当地革命历史脉络。

实践中,这支队伍以“三维联动”推进活动:整理无名英雄事迹,丰富南通红色资源图谱;将寻访与党史学习、青年成长结合,如为小学生讲五义士故事;结合“江海革命文化”特色,构思“扫码听故事”导览、编校园情景剧,让红色文化更易传播。他们深知,红色实践不仅是走访,更是让红色资源留存并“活”起来。

此次如东之行,加深了队员们对当地红色文化的认识,为后续成果奠定基础,展现了当代青年传承红色基因、担当历史使命的青春风采。

千年傩韵进课堂 非遗文化润童心

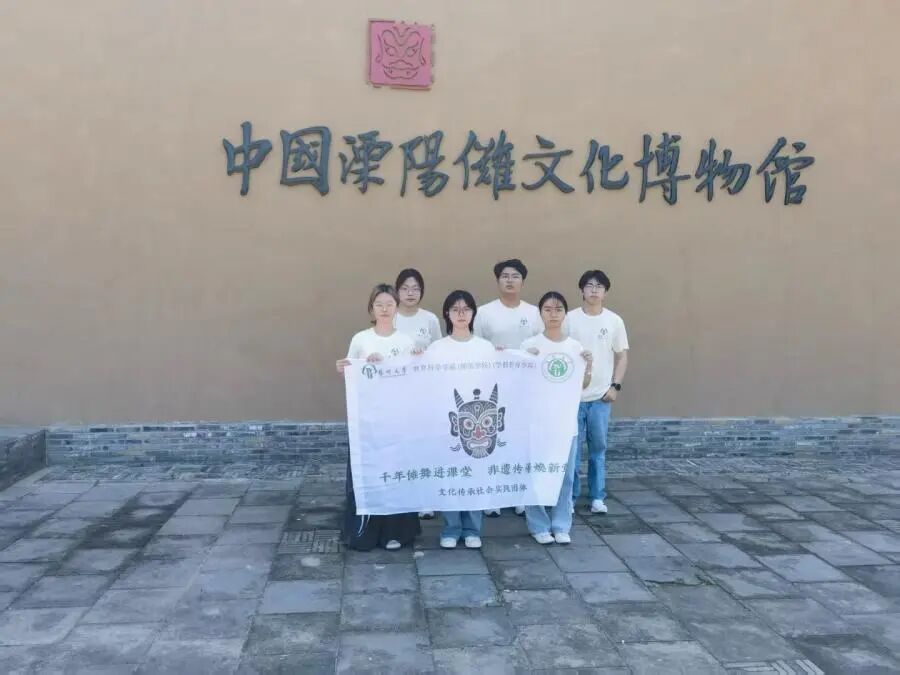

近日,我院志愿者葛怡彤、陈思瑶、武美婷等人组成的“千年傩舞进课堂,非遗传承焕新章”实践团队以傩文化非遗保护与法治教育实践为主题,开展“博物馆研学筑基+多社区课堂传习”系列活动。团队先赴中国溧阳傩文化博物馆深挖文化根脉,再将研学所得转化为三阶递进式课程,在社区暑托班带领孩子们探秘傩面具、解读傩人物、传承傩精神,让千年非遗在稚嫩指尖与朗朗童声中焕发新生。

在静谧的展厅内,他们驻足端详各式傩面具:从威严的兽角纹饰到对称的夸张五官,从红黑黄的强烈撞色到“五色对应五行”的传统密码,认真记录在册。“每一面面具都是活的历史,每一段表演都藏着生活智慧。”团队成员葛怡彤在研学笔记中写道。这些感悟,化作后续课堂最生动最鲜活的素材。

在文化新村社区的课堂上,“动手做”成为关键词。志愿者陈思瑶铺开彩纸,举起示范面具问道:“大家看这双眼睛,为什么要画得这么圆、这么大?”孩子们七嘴八舌地猜测,最终在讲解中明白“突出的眼睛象征洞察邪祟”。动手环节,志愿者握着圆头剪刀,边剪面具轮廓边叮嘱:“像给小动物剪胡须一样,慢慢用力才安全。”孩子们立刻行动起来:有的模仿传统纹样画火焰纹,有的给面具加了俏皮的胡须,还有的用渐变色彩演绎经典红黑黄。

而湾溪社区的课堂则聚焦“人物与民俗”。志愿者播放完跳幡神表演视频,指着屏幕上的张渤面具问:“谁发现他的帽子和普通面具不一样?”学生们凑近观察,最终由李同学答出“有文官帽的影子”。志愿者顺势讲起张渤治水与当地农耕祈雨的关联,又用“五方神对应五色”的小游戏,让孩子们快速记住东方神青、南方神赤的服饰特征。绘画环节,周同学把二马巴焦女将军的铠甲画成了缀满小花的样式,“她保护我们,也可以很温柔呀!”一句话逗笑了全场。

收官课上,葛怡彤带着刺绣挂件、印花书签等傩文创走进五里亭社区,从“为什么这些文创要申请专利”聊到“我们为什么要懂傩文化”。当展示团队研学拍摄的博物馆照片时,孩子们纷纷指着熟悉的面具惊呼:“这和我做的很像!”社区负责人积极参与课堂,引导孩子们:“传承不是复制,是像大家这样,让老文化长出新样子。”

从博物馆里的凝视到课堂上的互动,从面具制作到文化解读,“千年傩舞进课堂,非遗传承焕新章”团队用三阶课程架起非遗与青少年的桥梁。正如团队负责人葛怡彤所说:“当孩子说‘我要把面具讲给爷爷听’时,我们就知道,文化的种子已经种下了。”